彫刻学科では、9月から2月までの間に主に3つの方法で入試を行います。試験の方法はバラバラです。

私たちは、機々な経験、考えから美術を志すことになった皆さんに、彫刻を選んでほしいと思っています。大きく言えば、「彫刻をコアに目指している人」と「いきなり彫刻学科に来てしまった人」の両方が彫刻で表現する環境には必要なのです。それは何故か。これは、「彫刻という世界の性格」に原因があります。

彫刻は、伝統的な制作方法と作品を更新しながら、同時に全くこれまでの歴史とは関係ない方法を発明し、作品を作り出すことでその世界を拡大してきました。彫刻ときいても何をイメージしていいかわからない人がいる理由は、この彫刻の拡大していく性格にあると思います。私たちが生きる現在(いま)、彫刻という方法で実現できる表現は拡大し、変化し続けているのです。

これを読んでいるあなたに、彫刻学科という場所で、その可能性を更に広げて貰いたいと思っています。

受験にあたって、何となく自分に向いている実技というのがあると思います。

唯一、彫刻学科が実技試験で共通して求めるのは、「ものと向き合い、観察を続けることのできる力」です。当てはまると思った皆さん、是非、チャレンジしてください。

【1次】9月

【2次】11月

募集人員

特徴

審査基準

ポートフォリオ

1-2年前から現在までの作品図版を掲載。

自由制作がない場合、塑像、デッサンも掲載可能。

どの様な観点、「ものの見方の進展」を評価のポイントの一つとします。→ 制作過程の掲載も可能。

面 接

制作や彫刻についての自身の考え方を問います。(好き嫌いとは違う)様々な物事への興味、対応力を見ます。

面接で正しい解答は求めません。質問に対して自分で考え応答していく対話力が重要です。

また提出作品についての簡単なコメントを求めます。

作 品

課題作品1点+自由作品(点数自由)

表現の追求力とオリジナリティ、ものを見る力(観察力と分析力)を評価します。→「技術で勝負」「オリジナリティで勝負」どちらもアリ。

12月

募集人員

特徴

総合型選抜【前期】との違い

作品提出を通じて技術やオリジナリティを審査する【前期】とは違った視点から受験生の資質を見ます。 作品やデッサンよりも塑造が得意な人に向いている入試です。

審査基準

ポートフォリオ

1-2年前から現在までの作品図版を掲載。

自由制作がない場合、塑像、デッサンも掲載可能。

どの様な観点、「ものの見方の進展」を評価のポイントの一つとします。 → 制作過程の掲載も可能。

面 接

制作や彫刻についての自身の考え方を問います。(好き嫌いとは違う)様々な物事への興味、対応力を見ます。

面接で正しい解答は求めません。質問に対して自分で考え応答していく対話力が重要です。

また提出作品についての簡単なコメントを求めます。

塑造

立体的な造形力とものを見る力(観察力と分析力)、課題への積極的な取り組みを審査します。

私たちが生きる現在、彫刻という領域で実現できる作品の可能性は大きく広がっています。このパンフレットを手にしているあなたがここまで見てきた彫刻学科という場所へ、その可能性を更に広げることのできる学生の皆さんに集まって貰いたいと思っています。その為に、これまでと同様の実技試験に加え、潜在的にものを作る興味や志向を持った受験生に向けた選択肢として新たな試験を追加します。受験にあたって、何となく自分に向いている実技というのがあると思います。彫刻学科が3つの実技試験で共通して求めるのは、ものと向き合い、観察を続けることのできる力です。当てはまると思った皆さん、チャレンジしてください。

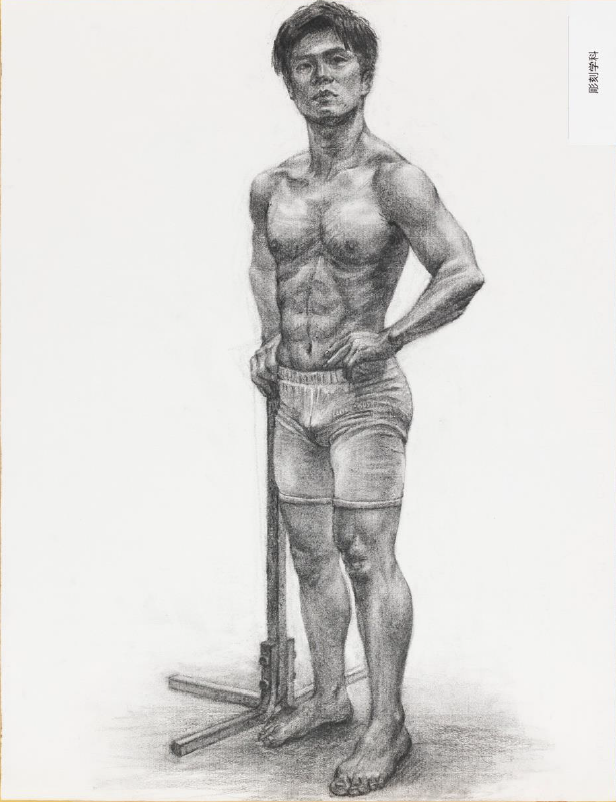

静止ポーズのモデルをモチーフに、人体のコンストラクション(組み立て)の把握と対象のフォルムが形成する空間の解釈、この2点を表現した描写力を問う。人体の組み立てをしっかりと捉えながらも、目の前の生命としての揺らぎをどのように解釈し、その空間性を表現しデッサンしているかが評価のポイントである。

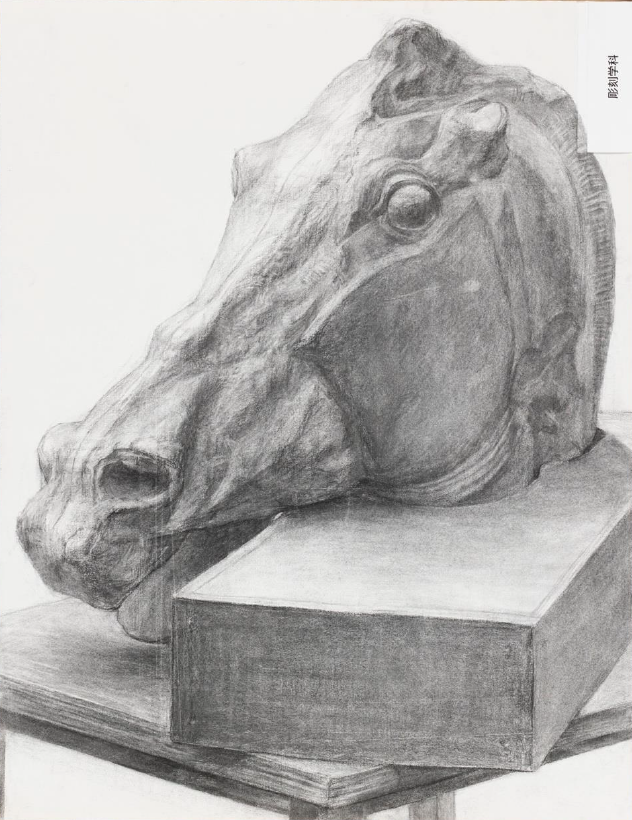

石膏像を含めた「全てのもの」を対象として、「自分の視点から何が見えて、何を感じたのかという表現描写力」を問う。この問いを前提に、「モチーフ=見えているものに対して、いかに正確に見ようとする努力を惜しまないか」を評価する。これから独自な表現を目指してゆくために、自らの表現を客観的に見つめることのできる基礎的な能力を重視する。

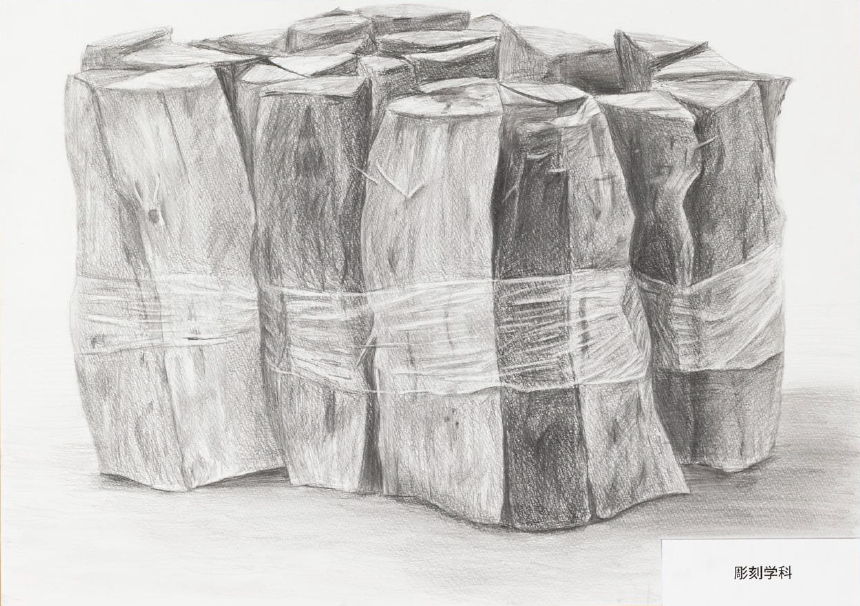

ここではいわゆる「技術的に上手なデッサン」よりも、目の前のもの(静物)から何に着目し、観察し、描写をするか。その判断(課題発見力)と粘り強さ(しつこく観察し、描き込む力)を見たい。その為に、モチーフは空間構成的な静物ではない、シンプルな単体(ひとまとまりのもの)を出題する。その描写から、入学後に彫刻を研鑽し、「どこにもないもの」を生み出せる資質としての「ものと根気強く向き合う力」を問う。

ムサビの彫刻学科はコンテンポラリーアートを中心に指導しているのでしょうか。それとも伝統的な彫刻の指導を行っているのでしょうか。

ムサビの彫刻学科の場合は表現のスタイルではなく、目的を定めた「追求の方法」をステップアップしてゆくカリキュラムです。ここでは、独自性の追求(originality)、専門的な探求と習作(study)、素材や表現の実験(exercise)など、各自が焦点を絞った表現の探求を行い、そのための指導体制を柔軟に考えています。その中には伝統的な彫刻の専門的な探求もあれば、彫刻の範疇を超えた実験もあります。

みんな作家を目指しているのですか?

ムサビの彫刻学科には、色々な地域から実に様々な人が来ています。熱く彫刻を語る人もいれば、冷めた目で見ている人や、もちろん彫刻の嫌いな人もいて、そんな人たちが互いに影響を与え合うようなカリキュラムを作っています。それが作家を生み出す環境だと言じています。

ムサビの彫刻学科を卒業すると、何ができるようになりますか?

実際に自分の手で、様々な道具を使って、ものを生み出すことができるようになります。ムサビの彫刻学科には様々な素材を研究する独自の7種類の工房が設けられています。それらの工房を駆使してものを考える経験を積み、様々な環境や状況の中で、自由にものを作ることを可能とします。

一般選抜の実技試験を3つにしたのはなぜですか?

さまざまな基礎(実力を伸ばす能力)を持っている学生を入れないと、新しい彫刻を作ってゆくための環境が閉塞してしまうからです。

現在の実技試験では初めから彫刻学科を目指して準備している学生についてはその基礎力を測ることができますが、そうではない学生も彫刻を学ぶ環境には必要なのです。日常の中でも根気よく観察ができる学生を厳選したいのでこの実技試験を取り入れました。